2. 插入排序

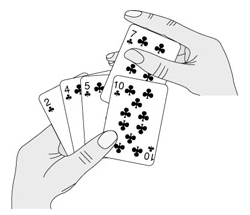

插入排序算法类似于玩扑克时抓牌的过程,玩家每拿到一张牌都要插入到手中已有的牌里,使之从小到大排好序。例如(该图出自 算法导论):

图 11.1. 扑克牌的插入排序

也许你没有意识到,但其实你的思考过程是这样的:现在抓到一张 7,把它和手里的牌从右到左依次比较,7 比 10 小,应该再往左插,7 比 5 大,好,就插这里。为什么比较了 10 和 5 就可以确定 7 的位置?为什么不用再比较左边的 4 和 2 呢?因为这里有一个重要的前提:手里的牌已经是排好序的。现在我插了 7 之后,手里的牌仍然是排好序的,下次再抓到的牌还可以用这个方法插入。

编程对一个数组进行插入排序也是同样道理,但和插入扑克牌有一点不同,不可能在两个相邻的存储单元之间再插入一个单元,因此要将插入点之后的数据依次往后移动一个单元。排序算法如下:

例 11.1. 插入排序

#include <stdio.h>

#define LEN 5

int a[LEN] = {10, 5, 2, 4, 7};

void insertion_sort(void) {

int i, j, key;

for (j = 1; j < LEN; j++) {

printf("%d, %d, %d, %d, %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]);

key = a[j];

i = j - 1;

while (i >= 0 && a[i] > key) {

a[i + 1] = a[i];

i--;

}

a[i + 1] = key;

}

printf("%d, %d, %d, %d, %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]);

}

int main(void) {

insertion_sort();

return 0;

}为了更清楚地观察排序过程,我们在每次循环开头插了打印语句,在排序结束后也插了打印语句。程序运行结果是:

10, 5, 2, 4, 7

5, 10, 2, 4, 7

2, 5, 10, 4, 7

2, 4, 5, 10, 7

2, 4, 5, 7, 10如何严格证明这个算法是正确的?换句话说,只要反复执行该算法的 for 循环体,执行 LEN-1 次,就一定能把数组 a 排好序,而不管数组 a 的原始数据是什么,如何证明这一点呢?我们可以借助 Loop Invariant 的概念和数学归纳法来理解循环结构的算法,假如某个判断条件满足以下三条准则,它就称为 Loop Invariant:

- 第一次执行循环体之前该判断条件为真。

- 如果“第 N-1 次循环之后(或者说第 N 次循环之前)该判断条件为真”这个前提可以成立,那么就有办法证明第 N 次循环之后该判断条件仍为真。

- 如果在所有循环结束后该判断条件为真,那么就有办法证明该算法正确地解决了问题。

只要我们找到这个 Loop Invariant,就可以证明一个循环结构的算法是正确的。上述插入排序算法的 Loop Invariant 是这样的判断条件: 第 j 次循环之前,子序列 a[0..j-1] 是排好序的。在上面的打印结果中,我把子序列 a[0..j-1] 加粗表示。下面我们验证一下 Loop Invariant 的三条准则:

- 第一次执行循环之前,

j=1,子序列a[0..j-1]只有一个元素a[0],只有一个元素的序列显然是排好序的。 - 第

j次循环之前,如果“子序列a[0..j-1]是排好序的”这个前提成立,现在要把key=a[j]插进去,按照该算法的步骤,把a[j-1]、a[j-2]、a[j-3]等等比key大的元素都依次往后移一个,直到找到合适的位置给key插入,就能证明循环结束时子序列 a[0..j]是排好序的。就像插扑克牌一样,“手中已有的牌是排好序的”这个前提很重要,如果没有这个前提,就不能证明再插一张牌之后也是排好序的。 - 当循环结束时,

j=LEN,如果“子序列a[0..j-1]是排好序的”这个前提成立,那就是说a[0..LEN-1]是排好序的,也就是说整个数组a的LEN个元素都排好序了。

可见,有了这三条,就可以用数学归纳法证明这个循环是正确的。这和 第 3 节“递归” 证明递归程序正确性的思想是一致的,这里的第一条就相当于递归的 Base Case,第二条就相当于递归的递推关系。这再次说明了递归和循环是等价的。